イベント

2025年3月5日(水) 〜

2025「ほしぞら質問箱」お答え!

1・2月の投映をご覧のみなさまから、たくさんのご質問をいただきました。ありがとうございました!

3月投映番組「ほしぞら質問箱Vol.15」と星空だより紙面上でお答えしきれない質問に、このコーナーで「できるだけ?!」お答えしていきます。

お心当たりの方は自分の質問がないか探してみてください!

しつもん・おこたえ

※なるべくたくさんの質問にこたえられるようがんばりますが、すべての質問におこたえすることはできませんのであらかじめご了承ください。

※更新日ごとにブロック分けしてあります。一度に全部お答えできず申し訳ありません。

※下に行くほど新しく掲載された質問です。掲載期間中は古い質問も削除はしませんのでご安心ください。

※担当者の時間の許す限りお答えしていきます。自分の質問がまだだなあという方、気長にお待ちいただければ幸いです。

【2025年3月5日更新分】

Q.ほかのほしにもなまえはあるんですか?(8歳 男の子)

A.プラネタリウムでお話ししているような1等星以外の星にも名前はあります。固有名(こゆうめい)といいます。例えば、オリオン座の右肩(右脇の下?)は1等星のベテルギウスですが、左肩の星は2等星で名前はベラトリックスといいます(女戦士という意味です)。○リー・ポッターに出てくる悪役の名前になっていますね。北斗七星は真ん中の星だけ3等星ですが、この3等星にはメグレズと固有名がついています。ただし固有名のつかないような暗い星になってくると、○○座π星というように星座名にギリシア文字をつけて呼ばれたり(バイエル符号)、○○座00番星のように数字で表されたりします(フラムスティード番号)。両方の符号と番号がついてる恒星は、基本的にはバイエル符号で呼ぶことが優先されますが、例外もあります。

【2025年3月7日更新分】

Q.ぶらっくホールの中にのみこまれたらどうなるの(11歳 女の子)

なんでぶらっくほーるはながくのびるの?(5歳 不明)

ブラックホールにすいこまれたらどうなるの?(8歳 男の子)

A.5歳さんはブラックホールに飲み込まれたら長く伸びると知っているんですね。すごいです。例えば、人間が足からブラックホールに飲み込まれるとしましょう。そうすると頭より足の方がブラックホールに近いので、足の方が先により強く引っ張られることになり、細長く伸びてしまうだろう、と言われています。でも実際に飲み込まれたことのある人はいないので、本当にそうなるかは試してみないとわかりません…あんまり試してみたくはないですね(^_^;)

【2025年3月8日更新分】

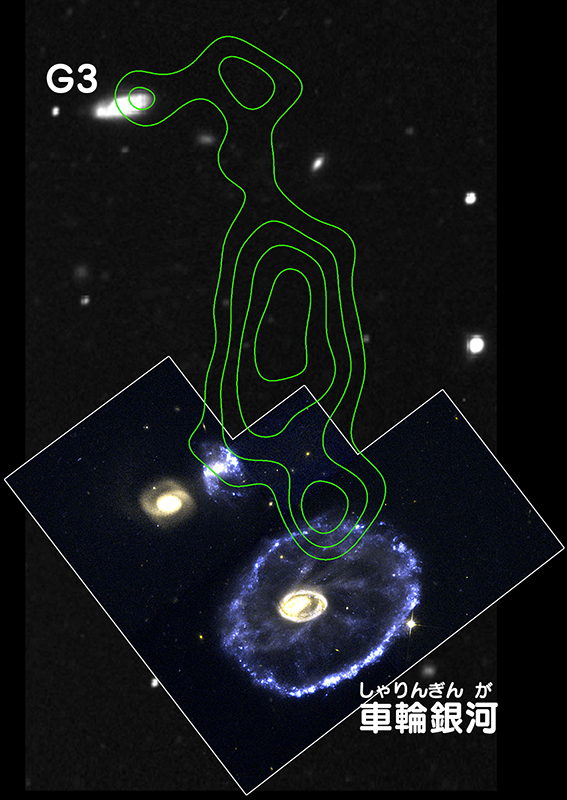

Q.車りんぎんがに、どのようなぎんがが、しょうとつしたんですか?(不明)

A.車輪銀河はちょうこくしつ座の方向、5億光年の彼方にある、車輪のような不思議な形の銀河です。もとは普通の渦巻き型の銀河でしたが、約2〜3億年前に小さな銀河が正面衝突し、まん中を突き抜けていったのでこんな形になったと考えられています。衝突したのは伴銀河といわれる、車輪銀河の重力に引き付けられ、車輪銀河の周りを回っている(公転している)お供の銀河のひとつで、現在最も怪しいとされているのがG3と呼ばれている伴銀河です(写真の最も離れている伴銀河)。写真の緑線は水素ガスを表しています。過去に車輪銀河に衝突した伴銀河G3が、もともと車輪銀河にあった軽い水素ガスを引きずっていった、つまり衝突の証拠であると考えられています。車輪銀河は元の姿を取り戻しつつあり、いずれ渦巻き型に戻ると言われています。

画像クレジット/ESA/Hubble,Curt Struck and Philip Appleton (Iowa State University), Kirk Borne (Hughes STX Corporation), and Ray Lucas ( Space Telescope Science Institute), Jim Higdon (Australia Telescope National Facility’s Paul Wild Observatory), Victor Blanco (Cerro Tololo)

※キャプションは久喜プラネタリウムにて追加

【2025年3月9日更新分】

Q.ほしはなんでひかってみえるんだろう(4歳 女の子)

A.月は、自分で光っているのではなく、太陽に照らされ、太陽の光をはね返して光っています。金星や土星などの惑星も同じで、太陽の光を反射して光っています。太陽は、中心で「核融合反応」が起こり、莫大なエネルギーが生み出され、自ら光り輝いています。太陽のような星を「恒星」と言い、星座の星々はみなこの恒星で、自ら光っているのです。遠くにあるよその太陽だと思えばいいでしょう。

【2025年3月13日更新分】

Q.太陽がなかったら地球はどうなるの?(8歳 男の子)

A.今、この時点で太陽が急になくなったら…という前提でお答えすると、地球は太陽から届く熱のおかげであたたかいので、−200℃くらいに寒くなるのではと言われています(宇宙空間の温度が−270℃くらい、太陽から約60億km離れた冥王星の表面温度が−220℃くらいです)。また太陽風や磁場が消失するので、星間宇宙線が降り注ぎます。地上の生き物は死に絶え、植物も枯れ、酸素も作られなくなります。地球の中心は約5,500℃なので地下に逃れれば生き延びられるでしょうか。もともと太陽熱の届かない深海の生物は生き延びるかもしれません。もちろん昼はなくなり夜ばかりになりますし、月や惑星などは太陽に照らされて光っているので、夜空から見えなくなるでしょう。地球以外の惑星などもみな太陽との共通重心を中心に回っているので、太陽の重力が失われ、共通重心を中心に回ることをやめ、それまでの公転のスピード(地球なら秒速約30km)でまっすぐに進むようになると言われています。太陽系の星々はバラバラになって太陽系の外側へ放り出されるのか、惑星同士が互いに重力を及ぼし合い、軌道が曲げられたり、衝突してしまったりするのか、色々な状況が考えられます。

ただし太陽の寿命はあと50億年ほどありますし、急に消えてなくなることはないので安心してください。

【2025年3月15日更新分】

Q.遠い遠い宇宙の事を調べて何の役に立ちますか?(不明)

A.回答者の個人的な見解としては、学問や研究というものは、事象についてより正しく理解を深めることが主目的であって、研究の成果が何かの役に立つというのは副次的なものではないかと思います。もちろん、これには色々なご意見や考え方があるかと思いますが…

さて、一見、私たちに何の関係もなさそうな遠い遠い宇宙についても、調べて役に立つことがあります。

私たちが見ている星の光はリアルタイムの姿ではありません。秒速30万キロメートルというすごいスピードで進む光も、私たちのところに届くのには時間がかかります。月は1秒ちょっと前の姿、海王星は約4時間前の姿、アンドロメダ銀河は250万年前の姿です。遠い遠い宇宙を調べることで、その分、過去の宇宙の姿を知ることができ、宇宙がどのように誕生・進化してきたかを探る手がかりになります。

また、質問者さんは、日常の生活に必要な事ですから、お住まいのご近所についてはきっとよくご存知かと思われますが、近所で手に入らない物が必要な時、もっと遠くのお店の情報が必要になるでしょう。お引越しをされる場合、知らない場所について知る必要が出てきます。私たちの暮らすこの世界についてより正しく知っておくことは、広い宇宙へ出てゆくことになるかもしれない遠い遠い未来の人類にとって役に立つかもしれませんね。

他にも、遠くを調べる技術を転用する、あるいは判明した遠い宇宙の出来事から身近な宇宙で起こりうる事態の予測を行う、といった形で役立つケースが考えられます。

【2025年3月18日更新分】

Q.どうして惑星は自転・公転しているんですか?(17歳 女性)

星はどうして自転するんですか?まわらない星もあるんですか?(43歳 女性)

A.太陽系は、宇宙を漂う星間物質(ガスやチリ)から生まれました。星間物質は回りながら次第に集まっていきます。フィギュアスケート選手が手足を縮めると回転が速くなるように、集まるほど速く回るようになり、真ん中にできた星間物質の塊の温度がどんどん上がってゆき、やがて輝き始めます。こうして中心に太陽が生まれたあと、余った星間物質は太陽の周りに円盤状に広がり回り続け、その中にも星間物質の塊ができ、惑星へと成長していきます。このように惑星はもともと太陽を回りながら生まれてきたので、今もそのままに公転しています。

惑星は小さな塊同士がぶつかり合いながら合体を繰り返して成長していったと考えられており、この時、必ずしも真正面からぶつかっているわけではないので、回る力が与えられ、自転していると言われています。

太陽なども含め、星は概ね自転しているようなのですが、ブラックホールではないかと考えられている“はくちょう座X-1”は自転していないことが知られています。こういった自転しない天体もまだこれから見つかるかもしれません。

【2025年3月19日更新分】

Q.星座の星と、火星などの惑星は見え方に違いはありますか?違いがあるならそれはなんでですか?(不明)

A.星座の星は地上からは瞬いて見えますが、惑星は比較的瞬きにくいです。星は大気の揺らぎにより瞬きます(宇宙空間では瞬きません)。星座の星々(恒星)は、地球から近いものでも約4光年と大変離れているので、点にしか見えず、大気の揺らぎの影響を受けやすいのです。地球に近い惑星たちはある程度大きさ(面積)があるように見えるので、大気の揺らぎに左右されにくく、落ち着いた光を放ちます。

また星座の星は何千年何万年と経たない限り互いの位置(並び方)は変わりませんが、惑星は日毎に星座の星の中を移動していくように見えます。やはり地球に近いため、それぞれの惑星が太陽の周りを公転する動きが大きく現れます。もちろん地球も公転しているので、地球の動きと各惑星の動きが合成されて見えていることになり、惑星は星座の星の中を東に動いている(順行)かと思うと一旦止まり(留)、今度は西向きに動く(逆行)といった動きを見せます。

見え方の違いではありませんが、星座の星の色が青白かったり赤かったりするのは表面の温度の違いです。星座の星はみな太陽と同じで自ら光り輝いています。中心では核融合反応が起こり、例えば太陽ならば中心の温度は1600万℃くらい、表面は6千℃くらいで、黄色く光ります。青白い星は表面温度が1万℃以上と高く、赤い星は3千℃くらいと表面温度が低いです。一方、惑星にも色の違いがありますが、こちらは表面の物質の違いです。惑星は自ら光ってはおらず、月と同じで太陽の光を反射して光って見えます。例えば火星なら、表面が酸化鉄(赤サビ)を含む赤い砂に覆われているので、太陽に照らされると赤く光って見えます。

つづく(次回更新おたのしみに!)

備考

すべての質問にお答えすることはできませんので予めご了承ください。